Лабиринты одиночества

Источник: журнал "Наука и религия", №4 и №5 за 1987 год. Автор: к.ф.н. Н. Покровский. Любопытная статья по интересующей меня проблематике.

В момент редкостного душевного откровения известный американский драматург Теннесси Уильямс признался: «Все мы отбываем заключение в одиночной камере своего Я. Писательское творчество антисоциально, ибо писатель может говорить свободно только наедине с самим собой. Для того чтобы оставаться с самим собой, он должен запереться в одиночестве, а для того чтобы установить контакт с современниками, он должен порвать всякие контакты с ними, и в этом всегда есть что-то от безумия».

Оставим в стороне вопрос о безумии и зададимся другим: в какой мере такая позиция соответствует строю мышления современной западной интеллигенции? И можно ли признать вслед за Уильямсом, что у художника – как и у всякого человека – нет иного нравственного выбора, кроме бегства в мир интимных переживаний, который Уильямс назвал «моим убежищем, моим укрытием, моей пещерой».

Что же, порой подобный взгляд на мир и человека, действительно, служит источником вдохновения, но вдохновения – при всей его возможной субъективной искренности и художественной продуктивности, – отмеченного неистребимой печатью тлена, против которого бунтует сама природа человека. Не потому ли у принципа «пещерного» одиночества, ставшего своеобразным знаменем целых течений в культуре XX века, немало и противников среди художественной интеллигенции Запада. Вспомним замечательные слова из нобелевской речи Уильяма Фолкнера, художника, ярко воплотившего в своем творчестве разительные противоречия американской действительности и вместе с тем прозорливо увидевшего гуманность иной системы нравственных и эстетических ценностей, нежели те, которые доминировали в культуре современной ему Америки:

«Я отказываюсь это принять (конец человека. – Н. П.) Я верю в то, что человек не только выстоит – он победит. Он бессмертен не потому, что только он один среди живых существ обладает неизбывным голосом, но потому, что обладает душой, духом, способным к состраданию, жертвенности и терпению. Долг поэта, писателя и состоит в том, чтобы писать об этом. Его привилегия состоит в том, чтобы, возвышая человеческие сердца, возрождая в них мужество, и честь, и надежду, и гордость, и сострадание, и жалость, и жертвенность – которые составляли славу человека в прошлом, – помочь ему выстоять. Поэт должен не просто создавать летопись человеческой жизни; его произведение может стать фундаментом, столпом, поддерживающим человека, помогающим ему выстоять и победить».

Два крупнейших современных художника – и два противоположных взгляда. Так что же такое одиночество и почему оно получает столь противоречивое толкование в западной культуре?

В ПОИСКАХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Стремясь найти ответ, буквально с первых шагов попадаешь в лабиринт парадоксов. Западная печать, телевидение каждодневно говорят об одиночестве как об одном из самых больных вопросов современного общества, а солидные энциклопедии и авторитетные справочники старательно обходят его молчанием.

В какой-то мере сложившуюся ситуацию, видимо, объясняет обманчивая ясность явления, которое при попытке более глубокого рассмотрения как бы ускользает. Все исследователи сходятся в том, что одиночество – это состояние, связанное с утратой человеком связей с коллективом, семьей, с обществом. Словом, да простит нам читатель известную тавтологию, одиночество – это состояние одинокого человека. Но вот что пишут авторы изданного в США объемистого научного сборника «Анатомия одиночества»: «Многие люди испытывают наиболее мучительное состояние одиночества не в физической изолированности, а как раз в центре группы, в кругу семьи и даже в обществе близких друзей».

Выходит, можно быть одиноким и в многотысячной городской толпе, и в узком семейном, дружеском кругу? Да, одиночество, в отличие от объективной изолированности (выявление её причин не входит в задачи нашей статьи), отражает внутренний разлад человека с самим собой, воспринимаемый им как неполноценность своих отношений с миром, как «кризис ожидания», потерю всякой надежды и разочарование в любой возможной перспективе. В одиночестве высвечивается опустошенность внутреннего мира человека.

И здесь важно отметить вот что. Одиночество, порожденное изолированностью человека – физической и духовной – и сопровождаемое продолжительным стрессом, принадлежит к числу разрушительнейших социальных болезней. Это, кажется, не должно вызывать возражений. Но можно ли считать, что единственная альтернатива одиночеству – безграничное общение, так сказать, экстенсивно поглощающее всю внутреннюю, духовную жизнь человека и определяющее его поведение? Конечно нет. Ведь общение, теряющее естественную ограниченность и глубину, превращается также в тирана личности. Обрушивающиеся на современного человека потоки аудиовизуальной информации, постоянное и подчас принудительное общение на производстве, в городской среде, в семейной жизни – всё это, лишенное разумных пределов, не только не уменьшает чувство одиночества, а обостряет его.

И.Н. Крамской. Христос в пустыне. 1872. Крамской писал Гаршину о своей картине: «Когда кончил, то дал ему двоякое название. Итак, это не Христос... То есть, я не знаю, кто это. Это есть выражение моих личных мыслей».

Идея нравственного выбора раскрывается зрителю на фоне тотальной безлюдности горизонтов Синайской пустыни. Свой выбор путник совершает в одиночестве.

Иными словами, средство от одиночества нельзя искать в общении как таковом, взятом в абстрактном и недифференцированном виде.

Возникает новый вопрос: как же дифференцировать общение, придать ему необходимую форму и, что особенно важно, глубину? Ответить крайне непросто. Это пытаются делать сотни философов, социологов, социальных психологов во всём мире. Ограничимся сейчас лишь несколькими замечаниями.

Прежде всего, общение не может и не должно быть постоянным и непрерывным. Такое общение истощает человека, делает его невосприимчивым к тому, с кем он общается. Говоря по-другому, всякое, даже самое приятное и благодатное общение с неизбежностью должно перемежаться паузами различной длительности. И эти паузы играют огромную роль в цементировании человеческой общности, любой социальной группы, коллектива. Человек не может постоянно быть «на людях», непрерывно тратить свой духовный запас. Как и любой другой, запас духовного богатства требует восполнения, связанного с работой ума и чувств, осмыслением пройденного и пережитого, подведением итогов и размышлениями о грядущем.

Всего этого трудно добиться в суете повседневного общения, потоке прозаических забот, окружающих современного человека. И потому уединение столь же необходимая часть гармоничной духовной жизни, как и многогранное общение. Впрочем, противопоставлять уединение и общение – даже условно – едва ли стоит.

Ведь уединение, в отличие от одиночества, не пресекает общение, а лишь концентрирует человека на наиболее важных, обогащающих его духовных формах общения. В уединении особенно глубоко можно постичь смысл классического произведения искусства (и тем самым обнажить столь необходимые человеку нравственные связи с людьми других эпох или же с современниками). В уединении раскрывается красота девственной или рукотворной природы, дающей человеку удивительный импульс нравственного очищения. Наконец, уединение, неторопливое и несуетное течение времени дают счастье общения с Учителем – человеком, нравственный облик которого служит тебе нетленным образцом.

Так что между уединением и одиночеством больше различий, чем сходства, и путать их, даже в обиходе, не стоит. Если первое есть необходимое условие очищения и углубления общения, то второе – антагонист этому общению, его враг номер один.

Одиночество противоречит самой сути человека как существа общественного. Аристотель метко заметил: вне общества человек – либо бог, либо зверь. Тяжкий недуг одиночества всепроникающ и многолик. Наивно полагать, что ему подвержены люди, склонные лишь к философствованию или слабые духом. Одиночество подчас обрушивается на вполне благополучных людей, вовсе, казалось бы, лишённых «сантиментов». Ни материальное благоденствие, ни принадлежность к «сильным мира сего», ни внешне благообразное существование личности не в силах уберечь её от одиночества, подводящего итог прожитой жизни.

Нередко одиночество венчает собой бесславный жизненный путь человека, избравшего позицию нравственного непротивления социальному злу, которое в результате всё же «мстит» ему, превращая во внутреннего или внешнего аутсайдера, теряющего точки соприкосновения с «планетой людей».

Но немало примеров и другого рода. Оружие социально-психологической изоляции направляется против того, кто во весь голос заявил о своем несогласии с несправедливостью и злом, того, кто решил в одиночку пойти на штурм твердынь «здравого смысла», аккумулирующего абсурдность мещанской морали. Бунт героя и подвижника усмиряется проверенными средствами: духовной изоляцией, издевательским сарказмом, клеветой. Что ж, «горе от ума» или «горе уму» — в равной мере они трагичны.

Так чего же больше в одиночестве – беды или вины человека? Кто он – жертва обстоятельств, вызывающая искреннее сострадание, или эгоцентрик, совершивший преступление прежде всего по отношению к самому себе? Не всегда можно дать однозначный ответ на эти вопросы.

ВЕРА И ОДИНОЧЕСТВО

Теоретическое и художественное осмысление одиночества имеет давние, можно сказать, древние традиции. В ветхозаветной книге Екклесиаста находим одно из подтверждений этому: «Человек одинокий, и другого нет; ни сына, ни брата нет у него; и всем трудам его нет конца, и глаз его не насыщается богатством» (4:8). Трагические мотивы утраты живительной связи с миром людей пронизывают этот библейский текст, ставший чуть ли не первым отдаленным провозвестником экзистенциалистского пессимизма.

По мере того как человек приходил к осознанию своей связи с родом людским, он открывал всю катастрофичность для себя утраты её или даже ослабления. Пусть далеко не всегда эта катастрофа получала наименование «одиночество» и пусть не всегда представала во всей глубине своего общефилософского смысла, но она неизменно вплеталась в симфонию духовного развития человечества. И то жизненно необходимое человеку общение, в котором ему отказывало общество, нередко обреталось – как антитеза одиночеству – в мире веры.

Чувство неизбывного одиночества и отчаяния сквозит в псалмах царя Давида, оставленного людьми и богом:

«Боже мой! Боже мой!., для чего ты оставил меня? Далеки от спасения моего слова вопля моего» (21:2). Отчаяние достигает апофеоза: «Призри на меня и помилуй меня, ибо я одинок и угнетён» (24:16). Одиночество – центральная тема всех псалмов, в строках которых кристаллизуются чувства покинутости, чуждости человека толпе и упование на далекого всемогущего бога.

Христианство, рождённое в горниле социальной борьбы и обращённое к сердцам униженных и оскорблённых, с самого начала восприняло и аккумулировало в себе чувство щемящего одиночества, превращённое в идейный «нерв» всего вероучения.

И разве не позволительно взглянуть на новозаветный образ Христа как на образ подвижника, в своем нравственном всесовершенстве стоящего недостижимо выше учеников и толпы? И потому Иисус так же одинок в пустыне, как и на шумных улицах Иерусалима. По существу, он одинок и в своей жертвенной смерти.

Мотивы неизбывного земного одиночества явственно прослеживаются в сочинениях отцов церкви, например у Аврелия Августина, в понимании которого первородная греховность и смертность человека сами по себе определяют его одиночество, преодолеваемое лишь самоотречением и беззаветным служением богу.

Еще более отчетливо эта тенденция, усугубляющая земную изолированность человека и, соответственно, абсолютизирующая его сугубо интимное (а потому вновь изолированное) общение с богом, заявляет о себе в раннем протестантизме. У Жана Кальвина читаем: «Ведь если небеса – это наша родина, что же тогда земля, как не место изгнания? Если уход от мира – это вхождение в жизнь, что тогда такое мир, как не гробница? Что есть пребывание в нём, как не погруженность в смерть? Если освобождение от тела есть вхождение в полную свободу, что тогда есть тело, как не тюрьма?.. Так что, если бы земная жизнь могла быть сопоставлена с небесной, она, несомненно, должна была бы быть презираемой и не имеющей никакой ценности». Мрачный протестантский ригоризм не оставлял места для раскрытия внутреннего мира личности через общение с другими людьми. Признавалась значимость лишь одной формы общения – сугубо индивидуальный, по-своему замкнутый «диалог» с богом. Стоит ли говорить, что протестантизм фактически освящал одиночество, не затрудняющее, а, напротив, облегчающее путь к истинной вере.

УОЛДЕНСКИИ ЭКСПЕРИМЕНТ ГЕНРИ TOPO И «ДУХОВНЫЙ ЧЕЛОВЕК» СЕРЕНА КЬЕРКЕГОРА

Своеобразно преломленные мотивы протестантского одиночества стали одной из исходных точек развития философской концепции американских трансценденталистов XIX века, среди которых видную роль играл философ, писатель, натуралист Генри Торо.

Вырабатывая свою философию добровольного уединения, Торо провёл два года и два месяца в собственноручно построенной убогой хижине на берегу Уолденского озера, близ городка Конкорд в Массачусетсе. Так начался прославившийся позднее – в XX веке – философский эксперимент. В его основе лежал всесторонне разработанный крупнейшими американскими мыслителями первой половины XIX века Р. Эмерсоном, Г. Торо и их единомышленниками по «Трансцендентальному клубу» философский принцип, утверждавший бесконечное духовное богатство человеческой личности, которой достаточно лишь замкнуться, сосредоточиться в себе, чтобы найти мощные силы, необходимые для противостояния внешнему враждебному окружению «толпы», то есть мещанско-обывательской массы капиталистического города. «Одиночество не измеряется милями, которые отделяют человека от его ближних», – писал Торо, подразумевая при этом, что физическое уединение, достигнутое им на берегу Уолденского озера, должно было стать лишь первой ступенью на пути к уединению высшему, духовному. В те годы принцип уединения рассматривался трансцендеяталистами скорее как средство наступления, ибо он подразумевал укрепление духовного потенциала личности, её социальное возмужание, необходимые для последующей борьбы за справедливый порядок и демократию.

Вырабатывая свою философию добровольного уединения, Торо провёл два года и два месяца в собственноручно построенной убогой хижине на берегу Уолденского озера, близ городка Конкорд в Массачусетсе. Так начался прославившийся позднее – в XX веке – философский эксперимент. В его основе лежал всесторонне разработанный крупнейшими американскими мыслителями первой половины XIX века Р. Эмерсоном, Г. Торо и их единомышленниками по «Трансцендентальному клубу» философский принцип, утверждавший бесконечное духовное богатство человеческой личности, которой достаточно лишь замкнуться, сосредоточиться в себе, чтобы найти мощные силы, необходимые для противостояния внешнему враждебному окружению «толпы», то есть мещанско-обывательской массы капиталистического города. «Одиночество не измеряется милями, которые отделяют человека от его ближних», – писал Торо, подразумевая при этом, что физическое уединение, достигнутое им на берегу Уолденского озера, должно было стать лишь первой ступенью на пути к уединению высшему, духовному. В те годы принцип уединения рассматривался трансцендеяталистами скорее как средство наступления, ибо он подразумевал укрепление духовного потенциала личности, её социальное возмужание, необходимые для последующей борьбы за справедливый порядок и демократию.

Иную концепцию одиночества и уединения выдвинул современник Торо, датский философ и теолог Серен Кьеркегор. Его взгляд на судьбы личности уже не нёс в себе даже остатков оптимизма. «Одиночество» Кьеркегора – это совершенно замкнутый мир внутреннего самосознания, мир, принципиально не размыкаемый никем, кроме бога. Непроницаемая сфера самопознания высвечивается, согласно Кьеркегору, трагическими всполохами отчаяния, в то время как устойчивая позиция «Я» сводится к вечному молчанию.

Хаотичный протест против мерзостей жизни имеет, согласно Кьеркегору, лишь один позитивный исход – обретение веры, но веры нетрадиционной, начисто отрицающей официальную церковь. Вера Кьеркегора находит воплощение в сугубо индивидуальной мистической погруженности в иррационалистический образ бога, который единственно может стать собеседником затерянного в мире человека. В сущности, главный тезис Кьеркегора сводится к формуле: верить в бога абсурдно, вера претит разуму, но именно поэтому и надо верить, ибо и сам мир абсурден.

«Духовный человек» Кьеркегора не стремится покинуть мир людей. Ему чужда сама мысль о робинзонаде. В этом «духовный человек» просто не видит никакой необходимости. Ведь он с самого начала вовлечен в общество в качестве «постороннего». И подобная, можно сказать, субстанциональная «посторонность» оказывается, наряду с «пещерностью» взгляда на мир, важнейшей чертой мировоззрения Кьеркегора.

В работе с характерным заглавием «Несчастнейший» Кьеркегор сравнивал людей с «одинокими птицами в ночном безмолвии, собравшимися один-единственный раз, дабы проникнуться назидательным зрелищем ничтожества жизни, медлительности дня и бесконечной длительности времени».

В этих ранних формах философского осмысления одиночества обозначались две разновидности трактовки этого феномена, проявившиеся в позднейшей западной философской мысли.

Линия Торо, продолжая сохранять заряд романтического утопизма и социально-этического оптимизма, правда сильно потускневшего, трансформировалась в неоромантическую идеологию контркультуры, делавшей упор на альтернативные формы сознания и жизнеустройства. Именно эта традиция породила своеобразные теории «коллективизма» и «коммунитаризма», которые предусматривали общинный стиль жизни, якобы сохраняющий за индивидами полную внешнюю и внутреннюю автономию.

Вторая традиция, восходящая к Кьеркегору и получившая развитие в поздних трудах немецкого философа Э. Гуссерля, перешла в европейский экзистенциализм.

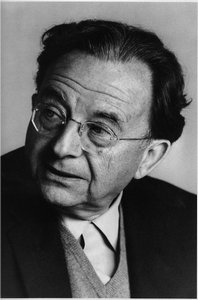

Эрих Фромм (1900–1980)

Потребность людей испытывать чувство единения с другими коренится в условиях существования человеческого существа как такового и представляет собой одну из самых значительных движущих сил человеческого поведения... Мы, люди, потеряли наше первоначальное единство с природой. Чтобы не чувствовать себя полностью изолированными и в результате этого не впасть в сумасшествие, мы должны установить новое единство – с нашими ближними и природой.

Из книги «Иметь или быть».

МИФ О ЧЕЛОВЕКЕ И МИФ О СИЗИФЕ

Одним из наиболее ярких представителей экзистенциализма стал французский философ и писатель Жан Поль Сартр. В экзистенциалистской теории межличностных отношений Сартр рассматривает мир как состоящий из «меня» и «другого». «Одно из свойств присутствия во мне другого есть объективность», – писал он. Но «другой» является не только объектом для «меня», он одновременно перестраивает «мой» собственный мир, «мою» «самость». Одиночество у Сартра – это не просто социально-психологическая изолированность, а глубинная основа индивидуального бытия. Там, где личность начинает вступать в действенные и активные взаимоотношения с миром и другими людьми, человек неизбежно сталкивается с холодной, мертвенно-безжизненной объективностью, она как бы «давит» на личность и ведет к её омертвению, отчуждению, одиночеству. «Человек, – отмечал Сартр, – становится таким, каким он был сформирован задачами, расположенными на его пути. Объекты являются немыми требованиями, и в Я нет ничего, кроме пассивного повиновения этим требованиям».

Анализируя самые тривиальные ситуации общности людей (в кафе, на стадионе, в театре и т. д.), он доказывает, что переживание этой общности поверхностно, тогда как ощущение одиночества устойчиво, «бытийно». Как бы человек ни был вовлечён в переживание общности, он стремится разрушить её, сохраняя одиночество своего Я.

Нельзя сказать, что все западные философы воспевали и воспевают одиночество. Так, философ и психолог Эрих Фромм указывал на свойство человеческой психики испытывать ужас перед изоляцией. Скажем, оказавшись в открытом океане после кораблекрушения, человек умирает гораздо раньше, чем исчерпываются его природные ресурсы. Причина преждевременной гибели – страх перед одиночеством. Фромм перечисляет ряд социальных потребностей, формирующих отрицательное психологическое отношение к одиночеству. Это потребности в человеческих связях, самоутверждении, привязанности, самосознании, системе ориентации и объекте поклонения. Чувство одиночества порождает ощущение неполноценности и фрагментарности, переходящее при определенных условиях в заряд агрессивности, ведущей к насилию, бунту, анархии.

Замешанная на фрейдистских мотивах гуманистическая теория Фромма своеобразно перекликается с литературно-философскими произведениями Альбера Камю, крупнейшего французского писателя-эссеиста и философа.

Камю провозглашал символом «человеческого состояния» античного героя Сизифа, который был осужден богами на тяжкий и бессмысленный труд, лишён сочувствия и поддержки как людей, так и богов. Между тем безбрежное одиночество Сизифа становится, согласно Камю, подтверждением его силы и внутренней свободы. «Я покидаю Сизифа у подножия горы, – пишет Камю. – От собственной ноши не отделаешься. Но Сизиф учит высшей верности, которая отрицает богов и поднимает обломки скал. Сизиф тоже признаёт, что всё – хорошо... Одного восхождения к вершине достаточно, дабы наполнить до краев сердце человека. Надо представлять себе Сизифа счастливым». Таким образом, чтобы сделать несчастье счастьем, нет необходимости перестраивать мир – достаточно ценностной переориентации личности. И тогда бунт, по Камю, – отнюдь не социальная революция, а порыв отчаяния, ставящий человека на грань самоубийства или толкающий его за эту грань.

И все же философ и писатель нашел в себе силы поставить под сомнение картину полной бесперспективности бытия человека и «безграничного одиночества, переполняющего мир». Мифу о несчастном одиночке Сизифе Камю противопоставляет миф о бунтаре Прометее, пожертвовавшем всем во имя людей, «восставшем во имя человечности». «Что значит Прометей для современного человека? – вопрошает Камю в эссе «Прометей в аду». – Без сомнения, можно сказать, что этот мятежник, восставший на богов,– образец человека наших дней и что этот протест, возникший тысячелетия назад в пустынях Скифии, завершается ныне потрясениями, каких еще не знала история». Согретая человеколюбием, жертвенность Прометея, в видении Камю, – высшая доблесть человеческого духа, возвращающая современному человеку, находящемуся в «аду» индустриализации и отчуждения, веру в смысл бытия. «Извратить образ человеческий можно лишь на время, а служить человеку можно лишь всему, в его цельности», – таково непреходящее убеждение Камю. Трагически оборвавшийся «на полуслове» жизненный и творческий путь писателя не имел ясного идейного итога. Финал его жизни заключал в себе «прометеев» вопрос, согревавший искания Камю, но ответ был ему неведом.

«НОВЫЙ» ГУМАНИЗМ

В ПОИСКАХ «НОВОГО» ОБЩЕНИЯ

Поиски «нового» гуманизма, стремление найти «подлинное» общение стали на Западе своеобразным знамением времени. «Маленький человек», столкнувшись с превосходящими силами социального зла, испытывает растерянность и страх и вновь пытается найти укрытие в мелкобуржуазном индивидуализме. «Неоромантическое» сознание выдвигает идею «коммуны» – объединения «выпавших» из общества «родственных душ», сохраняющих автономию индивидуального сознания.

Вот что рассказывает о философской основе социально-утопических экспериментов «неоромантиков» американский политолог и футуролог Дж. Гленн. Они не требуют каких-либо радикальных изменении современного западного общества. Их идеал «прекрасного» будущего сочетает в себе близость общины (коммуны) к природе, использование ею новейших инженерно-технологических достижений и насаждение некой «интегральной» религиозности. Все общины представляют собой объединения харизматического типа, созданные волей одного человека, одержимого мистико-религиозной идеей спасения человечества от гибели и создания «царства истины» на Земле.

Один из идеологов этого движения историк У. Ирвин пишет, что зародившаяся в этих общинах новая жизнь «просачивается в окружающую среду, постепенно создавая экологическую нишу будущего. Сообщаясь с большим миром, эти ниши вызывают в нем экологические всплески, становясь трамплином для прыжка в новое время».

Каждый рабочий день в «планетарной коммуне», каждое событие в её жизни начинаются с мистического ритуала «поиска общения». Это «атьюнемация» – настройка, установление гармонии, обретение группового согласия. Сотни жителей «деревни» – мужчины, женщины, дети, старики, представители многих этнических групп, закрыв глаза и соединив руки, сосредоточенно прислушиваются к ритму биения «коллективного сердца» до тех пор, пока не ощутят в себе звучание единой ноты. «Атьюнемация» – главный организационный принцип всей жизни экспериментальной общины «любви и общения».

Ныне на Западе существуют сотни подобных коммун. Принципы устройства, а равно и формы участия в них различны, но всем им присуща идея «коллективности», призванная стать действенной альтернативой отчуждению и одиночеству. Идея эта, несмотря на провозглашаемый её пропагандистами гуманизм, по сути оказывается превращенной формой тех норм морали и общественного устройства, от которых пытаются бежать «общинники», – эгоизм личности трансформируется в этих экспериментах в «коллективный эгоизм» замкнутой группы, а так называемое обретение глубинных связей с миром с неизбежностью оборачивается потерей последних живительных связей с ним и со своим внутренним Я.

Однако попытки установить «подлинное» общение не прекращаются. Неудовлетворенная потребность порождает порой самые причудливые утопии. Так, например, современный американский философ, «гуманистический радикал» Иван Иллич воспевает язык молчания. В частности, он пишет: «Объективное изучение способов передачи значений показало, что гораздо больше передается от одного человека к другому посредством молчания, чем словами... Грамматика молчания – искусство более сложное для изучения, чем грамматика звуков... Человек, который показывает нам, что он понимает ритм нашего молчания, много ближе нам, чем тот, кто думает, что он знает, как говорить». Вот и сложен гимн «красноречивости молчания».

Вслед за философией в поиск «нового общения» включается искусство. Американский эстетик К. Вудвард создает целую цепь далеко идущих рассуждений, исходным пунктом которых служит известное произведение американского композитора Джона Кейджа «4 минуты 33 секунды», представляющее собой соответствующее по длительности... гробовое молчание симфонического оркестра полного состава. Эстетика пустоты, молчания, небытия стала предметом исследований в современной западной философии искусства. Провозглашается идея создания искусства без формы, которое будто позволяет установить особый уровень общения, столь желанный для отчужденных друг от друга людей.

ДРАМА ОДИНОЧЕСТВА

Мотивы одиночества широко распространены во всей современной западной культуре. «Для художника драма одиночества представляет собой эпизод трагедии, в которой мы все играем и представление которой заканчивается только с нашим уходом в вечность», – пишет известный французский кинорежиссер Жан Ренуар.

Искусство, прекрасно осознавая всю глубину и противоречивость феномена одиночества, не стремится, как правило, дать ему нравственную и гражданственную оценку. Вместо этого – изощренная аналитичность, которая подчас воплощается с исключительным мастерством, но мастерством, отмеченным печатью бескрылости и холода, каких бы больных и острых проблем личности она ни касалась. Попытки подобного, аналитического проникновения в суть одиночества предпринимались неоднократно. И в ряду тех, кто достиг в этом незаурядных результатов, имя шведского кинорежиссёра Ингмара Бергмана следует, видимо, упомянуть одним из первых.

Его фильмы, начиная со знаменитой «Земляничной поляны» (1957), ставшей уже классикой западного кинематографа, и вплоть до сравнительно недавней «Осенней сонаты» (1978), представляют собой художественную энциклопедию одиночества, некоммуникабельности, разорванности социальных связей, отчаяния, утраты надежды – антижизни в её обыденных формах и проявлениях.

Сложными ассоциативными напластованиями, сквозь которые проступают мотивы фрейдизма и философии Кьеркегора, совмещением и смещением временных границ отмечена художественная стилистика фильма «Земляничная поляна». В центре повествования – увенчанный академическими лаврами дряхлеющий профессор Борг. Его внешне спокойная и лишённая роковых изломов жизнь скрывает глубоко укоренившуюся в самом естестве профессора бессознательную неудовлетворенность окружающим миром, который «не понял», «не захотел понять» его. Стена вежливого и исполненного достоинства непонимания и равнодушия окружает героя, ибо все его ближние, по сути, окружены такими же стенами. Словно в поисках ответа на вопрос, как это случилось, память профессора нескончаемо возвращается к «земляничной поляне» детства и юности. Впрочем, эти экскурсы во времени также лишены смысла – трепетное ощущение полноты бытия, свойственное тем годам, утрачено навсегда. Взывая к угасающим образам той призрачной далекой реальности, профессор Борг наталкивается на отрезвляющее веяние реальности существующей. Между ними нет связи. Распалась связь времён.

Огромные уличные часы без стрелок, заполняющие весь экран в прологе фильма, подчеркивают трагичность разбитого, расколотого на части, застывшего времени, лишенного динамизма и развития и лишь неумолимо угасающего в каждом индивидуальном существовании. Над прошлым произведена операция – оно ампутировано: «Вершина хирургического искусства. Ни боли, ни кровотечения, ни трепета».

Мертвенность и невосполнимость прошлого не избавляет героев Бергмана от чувства тягостной и, главное, неискупимой вины за то, что они совершили. Причём их «преступления» чаще всего вполне обыденны: эгоизм, равнодушие, карьеризм... Процветающая пианистка Шарлотта («Осенняя соната»), гастролирующая не только по городам и странам, но поверхностно скользящая и по жизни – своей и своих дочерей, лишь по видимости беспечна в упоении артистическим успехом. Всё чаще и чаще от предчувствия не столь отдаленной старости она переживает минуты щемящей тоски, одиночества и вины.

Но Бергман не спешит выносить обвинительный приговор Шарлотте. За что же судить её? – словно вопрошает он нас. Ведь в равной степени виновата и её старшая дочь Эва, хотя и в полной мере испившая чашу материнского эгоизма, но столь же антипатичная в своей бездуховности и нравственном садизме. Все виноваты во всем – вот тезис, органично входящий в систему философии одиночества Бергмана. А коли это так, то и осуждать никого нельзя. И лишь психически и физически неполноценная Хелен – младшая дочь Шарлотты и Виктор – протестантский пастор, живущий в иллюзорном мире благотворительности, находятся вне замкнутого круга всеобщей вины. Что же, «блаженные» и «святые» оказываются аутсайдерами этого мира преступлений и коллективной вины. Как бы то ни было, но все – и те, что находятся внутри круга, и те, что выброшены центробежными силами на его периферию, – в одинаковой мере одиноки, изолированы друг от друга, отчуждены.

Иигмар Бергман – признанный мастер мирового кинематографа. Искусство шведского кинорежиссера философично в том смысле, что оно претендует, не без основания, на воссоздание идейных и нравственных трагедий «несчастного сознания» личности XX века. Однако важнейший вопрос состоит не только в воссоздании этих трагедий, но и в авторском отношении к ним. Считает ли он необходимым сопротивляться им, или трактует их в виде вечной и неизменной данности, требующей лишь аналитического подхода? Каким же будет ответ Бергмана?

Скорее всего таким: «...Художник считает свою изолированность, свою субъективность, свой индивидуализм почти святыми. Так в конце концов все мы собираемся в одном большом загоне, где стоим и блеем о вашем одиночестве, не слушая друг друга и не понимая, что мы душим друг друга насмерть. Индивидуалисты смотрят пристально один другому в глаза и всё же отрицают существование друг друга. Мы блуждаем по кругу, настолько ограниченному нашими собственными заботами, что больше не можем отличить правду от фальши, гангстерские прихоти от чистейших идеалов». Однако не будем искать у Бергмана художественного осуждения нарисованной им неприглядной картины. Этого осуждения просто нет.

ПОЛЕТ ЧАЙКИ ПО ИМЕНИ ДЖОНАТАН ЛИВИНГСТОН

Современное западное искусство далеко не однородно по своим идейным умонастроениям – в нём существуют и, более того, конфликтуют различные веяния и тенденции. Открытый и воинственный антигуманизм, пессимизм, упадничество порождают в рамках самого буржуазного искусства реакцию страстного неприятия «заката» личности и культуры. Под этим углом зрения немалый интерес представляет «повесть-притча» (так определил её жанр автор) «Чайка по имени Джонатан Ливннгстон» американского писателя Ричарда Баха.

Летчик гражданской авиации, Ричард Бах провёл долгие часы в бездонном небе, из глубин которого многие земные проблемы воспринимаются и более остро, и одновременно более обобщённо. Сама собой напрашивается параллель с другим лётчиком и писателем – Антуаном де Сент-Экзюпери. Это сравнение, впрочем, не ограничивается лишь фактами биографии...

Наполненное символикой и аллегориями, произведение Баха рассказывает о жизни стаи чаек, поселившейся на берегу океана. Сколько таких стай видел Бах, пролетая над атлантическим побережьем Америки! Но чайки Ричарда Баха – существа необыкновенные. Они умеют думать и разговаривать, а законы их стаи весьма напоминают законы человеческого сообщества. Впрочем, Ричарду Баху (и это составляет одну из ярких особенностей его книги) ни в чем не изменяет чувство живой природы, и потому произведение в целом представляет собой своеобразный симбиоз природоведческой прозы и философской эссеистики.

Чайка по имени Джонатан Ливингстон резко отличается от собратьев по стае тем, что не желает удовлетвориться общепринятым и общепризнанным, но постоянно ищет пути совершенствования. Причем высшую цель своего существования она видит в полёте – свободном, стремительном и совершенном. Между тем эти поиски не вызывают у стаи ничего, кроме раздражения и ненависти. По законам стаи познание свободы и открытие нового – тяжкое преступление, чреватое расшатыванием основ. Подвергнув Джонатана Ливингстона «кругу позора», совет стаи точно сформулировал обвинительный вердикт: «Нам не дано постигнуть смысл жизни, ибо он непостижим, нам известно только одно: мы брошены в этот мир, чтобы есть и оставаться в живых до тех пор, пока у нас хватает сил». Окончательный приговор гласил: изгнание из стаи и одиночество. Но не кара страшила Джонатана Ливингстона «и не одиночество его мучило, а то, что чайки не захотели поверить в радость полета, не захотели открыть глаза и увидеть!»

В этом весь смысл проблемы, как её видит Ричард Бах. Особенно тягостное чувство одиночества возникает тогда, когда безоглядный порыв, искреннее стремление помочь другим и сделать их жизнь лучше наталкиваются на глухое презрение умудренной «здравыми соображениями» обывательской толпы.

История чайки по имени Джонатан Ливингстон на этом не кончается. Напротив, главные события разворачиваются тогда, когда в изгнании Джонатан Ливингстон постигает высшее совершенство искусства полета. Его окружают теперь ученики, единомышленники. Но Джонатан Ливингстон вовсе не собирается стать лидером. Единственная его мечта в том, чтобы научить изгнавшую его стаю красоте полета. И в этом также содержится весьма важный смысл, вкладываемый Ричардом Бахом в своё повествование.

Любое, даже самое замечательное и выдающееся достижение, по сути, безжизненно, если оно остается достоянием лишь того, кто его впервые добился. Либо одиночество губит открытие истины, либо самозабвенное служение истине и людям придает силы, способные разорвать тенёта вынужденного одиночества. И тогда слово правды превращается в действие. Эта вторая альтернатива и выражает позицию автора. Не следует переоценивать её действенность, но столь же неверно было бы и игнорировать её гуманистическую направленность. Более того, вера в абстрактный гуманизм, если она своими корнями связана с верой в демократический идеал, неизбежно «приземляется», соприкасается с социальными и политическими сторонами жизни, требует от художника принятия отчетливо осознаваемых решений, пронизанных чувством общественной ответственности.

ЧЕЛОВЕК, КРИЧАВШИЙ: Я СУЩЕСТВУЮ

Несколько лет назад американские газеты обошла невеселая история. В убогой квартире на дальней окраине Нью-Йорка водопроводчики обнаружили тело давно умершей пожилой женщины. У неё не оказалось ни родственников, ни друзей. При жизни она никому не была нужна, и смерть её никого не коснулась. Рядом с постелью лежала объемистая тетрадь-дневник, единственный «собеседник», которому женщина доверяла свои мысли. Впрочем, содержание большинства страниц исчерпывалось одной единственной записью: «Снова никто не приходил». Эти же слова оказались и последними в не дописанной до конца тетради.

«Человек, кричавший: я существую» – так назвал свою книгу американский писатель Джон Уильямс. Само заглавие произведения, посвященном современной Америке, симптоматично. Крик отчаяния, беззвучно тонущий в равнодушном молчании «одинокой толпы» (термин американского социолога Д. Рисмена), – лишь безнадежная попытка «потерянного человека» обнаружить своё существование, до которого, по сути, никому нет дела.

Сколь бы ни были различны внешние формы проявления одиночества, его корни, в конечном счёте, в социально-психологическом отчуждении, ставшем верным спутником западного общества.

Одиночество – безликая, но оттого ещё более коварная болезнь, вызывающая одновременно и сострадание, и протест.

Бесправие, нищета, голод, угнетение – открытые враги человечества. Их проявления, как правило, очевидны, а потому и борьба с ними принимает характер мощных движений протеста, объединяющих людей, ставящих перед ними общие цели, возвышающих в человеке человеческое.

Иное дело одиночество. Чаще всего не афишируя своего наступления на личность, оно вычленяет её из единого организма коллектива, создаёт свой, потаенный мирок, выстраивает между личностью и внешним миром невидимую для стороннего наблюдателя, но труднопреодолимую стену. Проблемы, интересы других людей теряют для такой личности всякий смысл.

Если открытые формы угнетения в западном обществе рождают в широких массах активный протест, растущую сплоченность, которые несут в себе огромную силу революционного освободительного взрыва, то одиночество, отчуждая человека от человека, разрушает солидарность человеческой общности.

Разумеется, утрата взаимопонимания не бывает полной – в противном случае общественная жизнь вообще бы распалась как таковая. Но его «остаточные» формы лишены возвышенных гуманистических ценностей. «Другой» человек рассматривается лишь сквозь призму примитивной в своей основе потребности обнаружить в нём возможную полезность, а потому нет и желания понять его. Человек и человечество уже никогда не выступают в качестве цели, а всегда в качестве средства.

Одиночество логически аккумулирует в себе кризис межличностного общения и взаимопонимания.

Есть ли выход из лабиринтов и тупиков одиночества? Да. Это борьба против бесчеловечных порядков, лицемерной морали, строительство новых, подлинно коллективистских отношений, где свободное развитие каждого будет условием свободного развития всех.

«ЗВЁЗДЫ», ИЗБРАВШИЕ ОДИНОЧЕСТВО

...В Нью-Йорке живёт пожилая женщина, которая никого не принимает и никогда не ходит в гости. Почти полвека назад она сказала: «Я хочу, чтобы меня оставили в покое», – и с тех пор ревностно оберегает его.

Это Грета Гарбо, «звезда» американского кино 20–30-х годов, сыгравшая в таких фильмах, как «Дама с камелиями», «Анна Каренина», «Мата Хари».

Её 80-летие широко освещалось в прессе, но Гарбо осталась верна себе – ни одного интервью.

...Десять лет уединенно живёт в Париже другая «звезда» американского кинематографа и эстрады – Марлен Дитрих, известная по фильмам «Голубой ангел», «Свидетель обвинения», «Нюрнбергский процесс». Она отказывается от всех деловых предложений, редко выходит на улицу, не желая, чтобы её фотографировали, категорически отвергает любые попытки вторгнуться в её личную жизнь.

...Джером Сэлинджер прославился в 1951 году повестью «Над пропастью во ржи». Его произведения вызывали острые дискуссии. Однако вскоре Сэлинджер обрёк себя на добровольное одиночество и вот уже 20 лет ничего не публикует, хотя много пишет – только для себя.

...Завоевав шахматную корону, более 10 лет назад покинул общество Роберт Фишер. Он живёт в дешёвых отелях Пасадины (Калифорния). Выходя лишь по ночам, он распространяет религиозную литературу, подкладывая её под «дворники» на ветровых стёклах припаркованных автомашин.

...Испанский художник Сальвадор Дали после смерти жены уединился в средневековом замке на северо-востоке Испании. Более двух лет провёл он в комнате с закрытыми ставнями, общаясь лишь с двумя медсестрами и несколькими помощниками. Когда в результате пожара художник попал в больницу, он весил 44,5 килограмма. Ныне Дали поправился и живет в здании музея, который основал в Фигерасе.

...Почему же некоторые «звезды» выбирают уединение? Психолог Г. Беннет считает стрессовые ощущения, связанные с борьбой за успех, главной причиной, почему знаменитости нередко удаляются от общества.

– Успех сопряжён со множеством стрессовых ситуаций, – говорит он. – Ведь это всё равно что стоять на узком карнизе, с которого вас то и дело норовят столкнуть соперники. От вас постоянно ожидают, что вы должны завоевывать всё новые вершины...

Об этом рассказал лондонский журнал «Санди таймс мэгэзин».

ПОГОВОРИ со мной...

Дефицит общения в огромном современном городе, чувство одиночества заставляют токийских женщин прибегать к своеобразному средству: они покупают говорящих кукол – не детям, а себе. И спрос на этот товар всё растет.